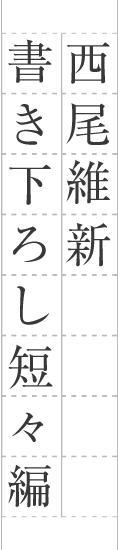

主題歌 YOASOBI「UNDEAD」原作小説

なでこパスト

000

「なんだかずっと、過去の自分と戦っている気がし

てならないんだよね。とっくに死んでいて触れるこ

ともできない、触れたくもない亡霊のような、透け

て見える過去の自分と」

千石撫子はソファの上に仰向けになって、おへそ

の辺りで手を揃えて、そう言った行儀悪く寝転

んでいるわけではなく、元々、その姿勢で使用する

ことを想定されたデザインのソファだ。僕、斧乃木

余接はと言えば、そんなソファのそばで、あるいは

そんな千石撫子のそばで、回転椅子に座って、クリ

ップボードに挟まれたカルテにすらすらとメモを取

っている。

要するにカウンセラーごっこをして遊んでいる。

観察対象である千石撫子からヒアリングをおこなう

のは専門家として当然と言うこともできるが、当然

のことならば言わなくてもいい。

「過去の自分。お前がアホだった頃のエピソードだ

っけ?」

「アホとか言わないで。それを言ったら、今だって

別に頭よくなってないし。むしろ学校に行かなくな

ったから、どんどん頭悪くなっていってる感覚があ

る」

「学校は頭をよくする場所じゃないよ」

「そう言ってもらえると」

「学校は人生をよくする場所だ」

「最悪だね」

思えば僕は感情のない怪異である。カウンセリン

グなんて、この世でもっとも向いていない仕事だっ

た。あの世でも向いていないかもしれない。

人の心など、僕にとっては暗闇だ。

誰にとってもそうかも。

「要は前髪が長くて可愛かった、ちやほやされてた

頃のお前と比べられてコンプレックスだって言いた

いんだろ?」

「わかってるんじゃない」

「どんなに努力して、研鑽を積んで、自分を変えよ

うと務めて一生懸命頑張っても、所詮、何もしなく

てもただそこにいるだけで甘やかしてもらえていた

頃の自分を越えられないって言いたいんだろ?」

「いや、そこまで言いたくはないし、そこまで言わ

れると、儚い過去の自分を守りたくもなる。あの頃

の私も、あの頃の私なりに必死だっただろうことは

わかってるし?」

「『私』なんて気取った言いかたはせず、自分で自

分を下の名前で連呼していた時代だっけ」

「連呼はしていない」

うーんうーんと、千石撫子はソファの上で唸った

魘されている。それこそ、退行催眠でもかけら

れているかのごとく、過去の辛い記憶と向き合って

いるのだろうか。

辛いと言うより、痛い記憶。

僕は痛みも知らないが。

「僕は周囲の影響を受けやすいだけで、根本的に変

化のない死体だから、理解しがたい感情ではあるけ

れど、そうやって自分の過去に向き合うのは別に悪

いことじゃないんじゃないの?」

「自分の過去に向き合うんじゃなくて、過去の自分

に向き合うのがしんどいんだよ」

「それ、どういうレトリックだい?」

「亡霊は言い過ぎかもしれないけれど、過去の自分

って、もう自分の中にはまったく存在しないのに、

でも周りから見れば、そっちのほうが確固たる私な

んだろうなって意味。透けて見えるのは私のほうで、

私を透かして、初期の私を見ている」

固定されたイメージ。

それこそ妖怪変化の無変化だ日によって調子

の違う吸血鬼なんて、聞いたことがないものな。

夜によってか。

満月と新月でコンディションが変わるというのは

あるかもしれない。ただ、太陽が苦手なら新月より

満月のほうが辛いはずなのに。

「けれど、対象に恒常性を求めるのは人の業だろう。

過去の自分と現在の自分を切り離す行為は、端から

見れば、キャラがぶれていると言うんだよ」

「成長をするなって言うの?」

「まさか。僕からすれば老化ですら羨ましい」

噓をついたつもりはなかったが、しかしこれは真

実ではなかった。なぜなら『羨ましい』という感情

も、僕にはないからだ。『羨ましい』は、『かくあり

たい』にも通じるわけで、つまり変身願望にも近い

だろう。

そんなものが僕にあるはずがない。

魔法少女じゃあるまいし。

「とは言え、お前だって、憧れの暦お兄ちゃんには、

昔のままでいてほしかったんじゃないのかい? ず

っと同じ人間でいてほしかったんじゃないのかい?」

皮肉にもその願望は叶っていると言えなくもない。

半ば吸血鬼化したあの男は人にあるまじき恒常性を

保っている実のところ、それはわけのわからな

い頑固さにも通じてしまっていて、主張を曲げるこ

とができないという困った副作用を生んでいるとい

うのが、専門家としての僕の見立てではあるが。

「どうかな。少なくとも、再会したとき、私の成長

を見てほしかったって気持ちはあったかも」

「けれどあの朴念仁が見ていたのは、結局、小学生

の頃のお前でしかなかった。お前の中に恋愛感情は

おろか、嫉妬や怒り、怠惰や小賢しさという、当た

り前の醜い感情すら見いださなかった」

まあ、鬼のお兄ちゃんに同情すべき点がわずかな

がらあるとすれば、誰しも、初対面のときの第一印

象というのは、なかなか変えづらいという点だ。ど

こまで行っても、鬼のお兄ちゃんにとって千石撫子

は『妹の友達』でしかなかった一度ついたイメ

ージを変えることはとかくに難しい。開封禁止のシ

ールみたいに、剝がせたとしても痕跡の残るレッテ

ルだ。

「そうだね。前言撤回じゃないけれど、私も私で、

逆にあの人の前じゃ、必要以上に過去の自分を演じ

てしまった節はあるよ。憑依されていたって言うか

」

「だったらそのとき、お前のどろどろの内面を前面

に出していたら、朴念仁を虜にできていたのかと言

えば、そんなことはまったくないだろう。基本的に

お前は、過去に取り憑かれて、幼さを演出すること

で、得をしていたんだと思うよ」

「わかってる。でも、過去の栄光で得をするって、

なんだか違くない? そんなの、今の私は、小学生

の私に養われてるようなものじゃない」

「憑依ならともかく扶養はつらいね。しかしそんな風

に、過去の自分を越えられていないからこその劣等

感でしょ。ただ、『昔はよかった』って感覚が大抵

の場合ノスタルジィめいた錯覚だってのは確かだけ

れど、リニューアルやバージョンアップが、必ずし

もいい方向へのベクトルになるとは限らないんだか

ら。あるでしょ、お前にだって。うまくなる前の初

期の絵のほうが好きだった漫画作品とか」

「あるわー」

千石撫子は天を仰いだと言いたいところだが、

最初から仰向けの姿勢だった。

「私は自分がされて嫌なことを、尊敬する先生方に

しているんだね。そう思うとろくなもんじゃない。

今の私は。過去の私の漫画の読みかたは可愛かった。

漫画っていうだけで楽しめた」

「あと、最新作じゃなくて七年前の小説がアニメ化

されたりもするでしょ?」

「やめときなさいよ」

「昔に戻りたいかい?」

「はい?」

「昔の自分に戻れるなら戻りたいかい? もしかす

ると僕にはその力があるかもしれないよ」

ない。

そんな時間を逆行するような能力はかつて旧

ハートアンダーブレードがタイムスリップしていた

けれど、あれとて、今の自分が過去に戻るという遊

びだったはずだ。

「人生をやり直せるなら何歳からがいい? って心

理テストだよ。お前の全盛期が中二だと言うならそ

の頃なのか、それとも小二なのか。生まれる前の前

世まで戻りたいか、それとも生まれたくないか」

「難しい問いだね。哲学だ」

「雑談だよ。大抵の人間にとって、全盛期は中二だ

ろうし」

「遡るんじゃなくて、スキップしたいっていう願望

はある。四十歳くらいに。もう人生、新しいことは

何もないって年齢に」

「あるよ。四十路だったらぜんぜん。百年生きた死

体の付喪神にもある。六百年生きた吸血鬼なら、ま

あ、ないかも」

「じゃあ六百歳までスキップしたい」

「でも六百歳になったら、『十五歳の頃はよかったな、

あの頃の自分は輝いていたな』って思うんじゃない?」

「ふむ」

軽口を叩いただけのつもりだったが、千石撫子は

おへその辺りで揃えていた手を腕組みに変えて、

「未来の私から見たら、現在の私も過去の私も一緒

くたか」

と言った。

「変わったつもりでいても大同小異。大きな経験を

乗り越えて成長したつもりだろうと、前後で平均が

取られちゃうってことだね」

過去の私は敵じゃなくて。

光が一瞬遅れて反射した、鏡みたいなものなんだ。

勝手に結論を見つけたようだが、それは意外と的

を外していないかもしれない――つまり、鏡とは、

化粧をしたり歯を磨いたり、身だしなみを整えたり

する際に、必要不可欠なものだから。

それをせずして現在は変えられない。

過去を変えたいと思っているうちは、成長はない。

変えるべきは、やはり現在の自分だ。

変わりたいのなら。

戦っている気がすると言うのであれば、目指すべ

きは、決着ではなく融和なのだ。

「逆に言うと、過去の自分を亡霊に感じるというこ

とは、現在のお前は、ちゃんと変わっているという

ことなんだろう。よくも悪くも」

「悪かったら駄目でしょ」

「悪くてもいいんだよ」

安かろうと悪かろうと。

過去を加工するよりは、現在が健在な証なのだか

ら。